仕事・学問・芸能の御祭神を祀る神社 小野照崎神社

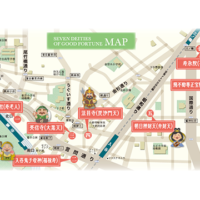

言問通りの寛永寺陸橋を下り、根岸1丁目交差点を左折して金杉通りに入り、根岸3丁目交差点を右折すると、東京の下町「入谷」に鎮座する小野照崎神社に到着します。境内に入ると関東大震災や東京大空襲の被害を免れた江戸末期建造の本殿をはじめ、国の重要有形文化財に指定されている藤塚が存在感を発揮しています。この小野照崎神社は852年(仁寿2年)、小野篁卿(おの たかむらきょう)が御東下の際に住まわれた上野照崎の地に創建され、寛永寺の建立と主に現在の地に遷されました。

小野照崎神社は本殿や庚申塚や神楽殿など、見所満載の神社ですが、有名な逸話もあります。

近所の上野車坂町に住んでいた渥美清が無名な頃に「煙草断ち」の願掛けをして、見事「男はつらいよ」の主役の座を射止めたと言います。

御祭神

御祭神は百人一首にも撰ばれた平安初期有数の歌人であり、漢詩は「日本の白楽天」と呼ばれ、その文才は天下無双。あるいは「その才は神に至る」と評されるほどの絵の大家であり、法律にも明るい当代きっての学者で、参議という国の要職も務めたといいます。歌人、詩人、作家、画家、法律家、政治家とまさに現代でいうところのスーパーマンなのが小野篁卿なのです。

江戸後期には、学問の神様である菅原道真公も回向院からご配神として当社に遷され、境内にある末社を含めると15柱もの神様がお祀りされています。仕事、学問、習い事、芸術、芸事などにご利益があるとされていて、今でもお忍びで芸能関係者や芸能人が足繁く訪れています。

民間最古“135年”の歴史と伝統、小野雅楽会

小野雅楽会は明治20年に小野亮道宮司が、雅楽の民間普及を目的に創設した雅楽演奏団体で、民間で最も古い歴史を持ちます。日々の練習下では宮内庁楽師に指導のもと、各楽器屋舞の技術習得に勤めていて、民間の雅楽団体では極めて稀有な存在です。小野雅楽会各地の神社の祭礼やホールでの演奏といった国内の活動はもとより、昭和47年に行ったアメリカ後援を皮切りに、海外での演奏活動を精力的に続けています。昭和55年にはフランスレコードのグランプリを受賞するなど、海外でも高い評価を得ています。

都内屈指の巨大富士塚 重要有形民俗文化財

重要有形民俗文化財に指定されているこの富士塚は、幅15m、高さ6mに及ぶ霊峰富士の分身と称される山で、1合目から10合目まですべてが富士山の溶岩石で築かれています。すでに約230年もの歳月を経て今もなお昔ながらの荘厳な姿をたたえています。

毎年6月30日と7月1日は富士山の開山日に合わせて例祭日としています。天明年間(1782年)に築かれたこの富士塚「下谷坂本富士」は、富士山の開山に合わせたこの2日間だけ門が開かれ、「お山開き」が斎行されます。2日間だけ許されるありがたい登拝。実は門の前の狛犬ならぬ猿の石像の頭をなでて登るのが慣例の所作となっています。この登拝により、交通の便が不自由だった当時から、富士山に登ったのと同等のご利益を得られると信じられてきました。

小野照崎神社

〒110-0004 東京都台東区下谷2-13-14

公式サイト

公式X

公式FaceBook

公式Instagram