「三社様」の愛称で親しまれる神社

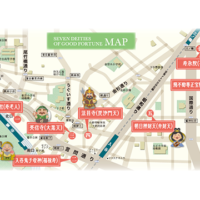

スカイツリーを目印に言問通りを進むと、世界的に有名な観光名所・浅草寺に到着します。その東側に鎮座しているのが浅草神社です。二つは同じ敷地内に建っていますが、「お寺」と「神社」という言葉からも分かるように、全く異なる宗教法人です。

浅草神社に祀られているのは、浅草寺の創始に関わった3名の人物で、その成り立ちには不思議なエピソードがあります。

今から約1,400年前、檜前兄弟が隅田川で漁をしていたところ、一匹も魚が獲れませんでした。不思議なことに、「人型の像」が何度も網に引っかかり、何度捨ててもまた網にかかります。兄弟はその「人型の像」を持って、地元の知識人である土師真中知(はじのまなかち)に尋ねたところ、「聖観世音菩薩の仏像」だと告げられました。手厚く祀られた聖観世音菩薩のご加護もあって浅草は発展し、人々は畏敬の念を込めて「三社様」と呼び、お三方に感謝の意を表して「三社祭」が執り行われています。

浅草を熱くする“三社祭”

江戸三大祭りの一つに数えられ、浅草を熱くする伝統の祭り三社祭の起源は、正和元年(1312年)に行われた「舟祭」にあると言われています。平成24年(2012年)には三社祭の起源から700年を記念して「舟祭」を再現した「船渡御」が行われました。700年間にわたり継承されてきた三社祭は、氏子四十四ヶ町を中心として百基あまりの神輿が町内を練り歩きます。下町である浅草が1年で最も活気づく祭禮ですが、初夏を代表する風物詩の一つとされていて、「三社(祭)が来れば浴衣を着る」とも言われています。

三社祭の日程

初日はお囃子や屋台をはじめ鳶頭木遣りや芸妓連の手古舞や組踊りなどで編成された「大行列」が浅草の町に祭礼の始まりを告げ、東京都無形文化財指定の「神事びんざさら舞」が奉納されます。2日目には「例大祭式典」が斎行され、その後に「町内神輿連合渡御」によって浅草氏子四十四ヶ町の町内神輿約100基が神社・境内に参集し、一基ずつお祓いを受けて各町会を渡御します。最終日は本社神輿三基本「一之宮」「二之宮」「三之宮」を各町渡御として、早朝には神社境内から担ぎ出される「宮出し」が行われ、日中は氏子各町を三方面に分かれて渡御し、日没後に神社境内へ戻る「宮入り」を迎えて祭礼行事が終わります。

期間中は浅草の街がお祭り一色に彩られ、神社では各神事が斎行されるとともに、境内や神楽殿においても様々な舞踊が披露されます。

担ぎ手のルール

三社祭で神輿を担ぎたい、特に本社神輿を担ぎたいと願う神輿マニアは全国に大勢いますが、三社祭の神輿は基本的に氏子が担ぐものであり、飛び入りで参加することはできないように、袢天などで担ぐ資格のあるものかどうかすぐ分かるようにしています。また全国の神輿の中には担ぎ手が神輿に乗って煽ることを許しているお祭りもあるが、三社祭では神輿に乗ることはご法度です。こうしたルールを徹底して守らせるためにも、担ぎ手を限定しています。

びんざさら舞と稽古

三社祭に奉納される田楽舞。東京都および国の指定無形文化財に登録されています。「びんざさら」とは木の薄片を100枚前後の紐で束ねた楽器のことで、板と板が触れ合って音を出します。演者は華やかな衣装に身を包み、びんざさらを摺り、太鼓を打ち鳴らしながらさまざまな音を奏で、陣形を変えて豊年や悪霊退散を願って踊ります。

浅草神社

〒111-0032 東京都台東区浅草2-3-1

公式サイト

公式FaceBook

公式X

公式Instagram